因为不同的文体往往关系到不同的功能、写法、风格,有着不同的阅读和写作规律,如果不加注意甚至混淆,教学中很容易出现失误。

“记”的确是一种常用文章体裁,种类很多,褚斌杰先生的《中国古代文体概论》便将其分为四类:台阁名胜记、山水游记、书画杂物记和人事杂记。

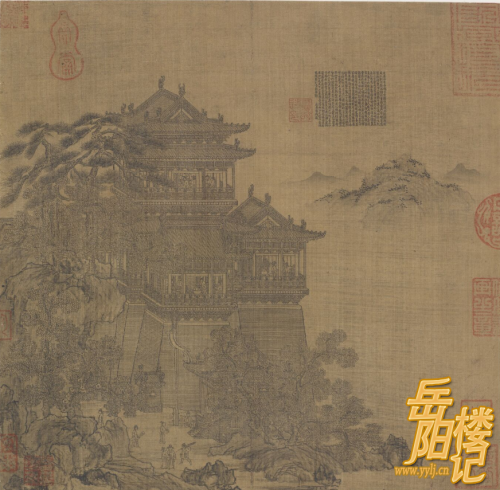

《概论》就将两篇文章置于“台阁名胜记”一类。

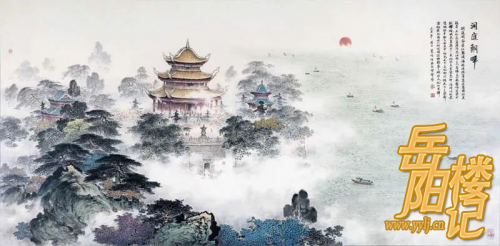

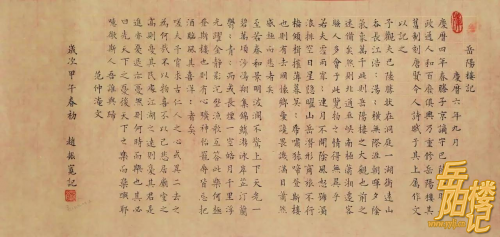

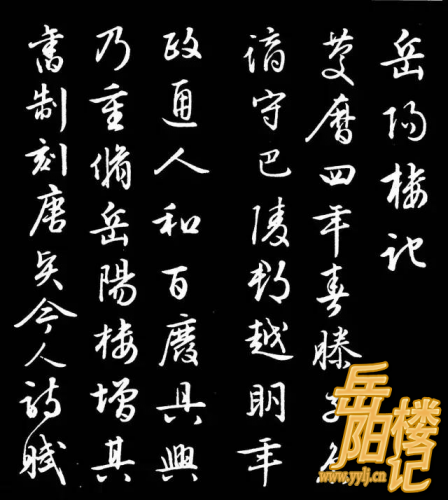

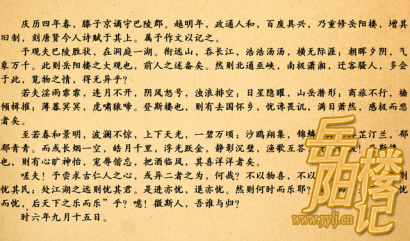

范仲淹作《岳阳楼记》时并不在岳州而在邓州,主要凭借滕子京所寄《洞庭晚秋图》自由发挥(这一点与非常相似),故《岳阳楼记》非游记自不待言。

而《醉翁亭记》一文则略有争议,如许嘉璐先生《古代文体常识》即将其置于游记之列。

对于这一观点,《概论》亦有所辨析:“记中叙写了滁州、特别是琅琊山中醉翁亭一带的优美景色,经常被人作为山水游记看待,实际上它属于台阁名胜记,而并不属于游记性质。

我们看记中写道:……(下引‘峰回路转……得之心而寓之酒也’一段,从略)可知作者写这篇记乃在于叙说造亭者和欧阳修为亭命名的缘由。

文中虽写景色、游乐,但用意和写法,也是在记述他任滁州太守时的生活、心境,并不属于某次记游之作。

”这就说得相当清楚了。

但人教版课标实验教材和统编教材都将两篇文章和游记编在一起(人教版课标实验教材将其与《小石潭记》《满井游记》编在一个单元,统编教材则将其与《湖心亭看雪》编在一个单元),一些教辅资料也将这两篇文章当作游记来解析,教师在教学中也常常当作游记来处理,这就不免方凿圆枘。

其实这篇文章既以“记”为名,说明古人认为它与记事、记游、记亭台楼阁之文属于一个大类,只是所记对象不同而已。

《概论》将本文置于“书画杂物记”一类,并评述说:“魏氏在记文中,说他观赏了这件绝妙的核舟工艺品,惊叹不止,因而作了这篇记文以记实。

这件核舟雕刻既巧夺天工,而魏氏的记文也写得生动传神,令人宛如目睹。

……记文的末尾,作者写自己见到这件精美工艺品之后的感想和惊异赞叹之情,用‘嘻,技亦灵怪矣哉!’一语作结。

这篇记文,用极简练的文笔,有条不紊地记述了原物的状貌并突现了原刻工的高超技艺,其写作技巧,颇受后世赞扬。

”也就是说,这是一篇“以文辞见技艺”的散文小品,文笔细腻,气韵灵动,文艺性远远大于实用性,仅用说明文的要素来拆解,未免太暴殄天物了。

值得注意的是,《国文百八课》将《核舟记》划归“记叙文”下的“记述文”一类,不失其“记”之本色,而且特意与“说明文”区分,无疑是很有见地的。

现在不少参考资料都将《桃花源记》定性为游记。

当然这一观点也是渊源有自,如明代贺复征编《文章辨体汇选》时就把《桃花源记》和元结《右溪记》、柳宗元“永州八记”等作为“游览之记”编入一卷。

但《概论》并不这样认为,在介绍“山水游记”一类时,谓其肇始于魏晋,却只提到了鲍照《登大雷岸与妹书》、陶弘景《答谢中书书》等书信和郦道元《水经注》这样的地理著作,说“它们还都只能算作游记文的前身,还不真正属于游记的范畴”;游记体文学真正的出现并趋于成熟乃在唐代,以柳宗元“永州八记”为我国游记体文学的奠基之作。

前前后后丝毫没有提到《桃花源记》。

有人认为《桃花源记》是一篇“渔人视角”的游记,那按说应该是游记的“变体”(如统编语文八年级下册第五单元的《一滴水经过丽江》);但问题是此时“正体”——柳宗元的“永州八记”尚未出现,何来“变体”?因此将其视为游记并不符合实际情况。

其实,《桃花源记》的“记”跟《小石潭记》《岳阳楼记》《核舟记》的“记”不同,虽然都有“记叙、记述”的意思,但它更接近《海内十洲记》(旧题东方朔撰)、《西京杂记》(旧题刘歆撰、葛洪集)、《搜神记》(干宝撰)的“记”,因此,《桃花源记》应该是魏晋时期的一篇志怪小说。

旧题陶渊明撰的《搜神后记》中有一篇《桃花源》,绝大部分文字与《桃花源记》是相同的,也可以从侧面说明《桃花源记》的性质。

明确《桃花源记》的性质是小说而非游记,也有利于教学重点的确定。

下一篇:《岳阳楼记》失体伤格