转眼2021年已过一半。而上半年结束,七八月的暑期也即将到来,这是一个没有法定长假却有着“旅游旺季”特征的时间段。当然,学生和特定职业如教师才有这暑期可过,不过有意思的是,这并不会阻挡需要(比如陪同孩子)或偏好在此期间旅行的人,所以调休年假也可能选在这个季节。

旅行路上总是有各种不快,比如“排长队等厕所”、被强买强卖、走错了路线、热得中暑。然而,旅行确实也是能让人感到愉悦的,它是一个让人远离学习或工作等日常职责的过程,远离熟悉的环境,到异地享受闲暇。在旅行途中或拍照,或写几段文字纪念,将它们存在手机、电脑仅自己可见,或“po”到社交媒体上展示。

我们都知道,这些场景其实只可能产生于“大众旅游”时代,在古代社会,旅行有则有之,只不过旅行者多是官员,还有商人、军人和宗教朝圣者。今天的人也是通过他们的文字、图画去窥见当时的风光。绝大多数人终其一生与旅行无缘。除了财富和休闲时间的差异,另一个基本因素是,是否有“移动”的需求,所以即便贫贱如短期劳动者,为了谋生也会移动,暂离家乡,去往他乡,可以在途中进入不一样的环境——然而他们始终没有机会享受闲暇。

在这个意义上,研究历史地理与文化史的汉学家何瞻(JamesM.Hargett)在梳理中国历史上的旅行文学时,才能关注到宋代的不同之处。宋代科举考试系统不断发展,官僚机构相应地扩张。他认为,“前所未有的大量官员在官僚系统工作,在全国范围内以极高的频率移动,而且,旅行占据了他们生活中从未有过的重要位置”,几乎无一例外,他们都会创作游记来纪念旅行。在宋代之前,并非就没有旅行,但是其规模和频率都远不及。宋代第一次如此接近我们今天的旅游规模和频率。

《大宋提刑官》(2005)剧照。

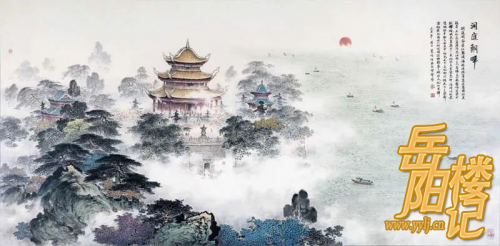

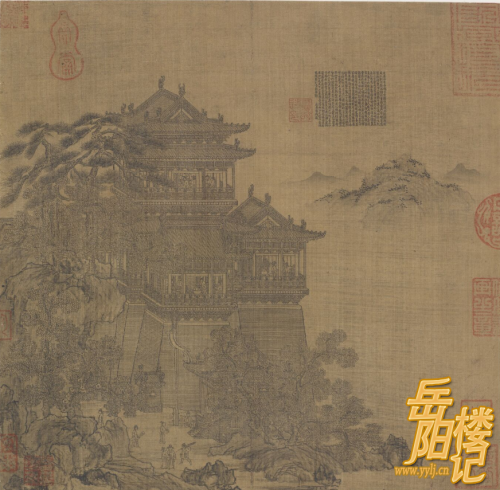

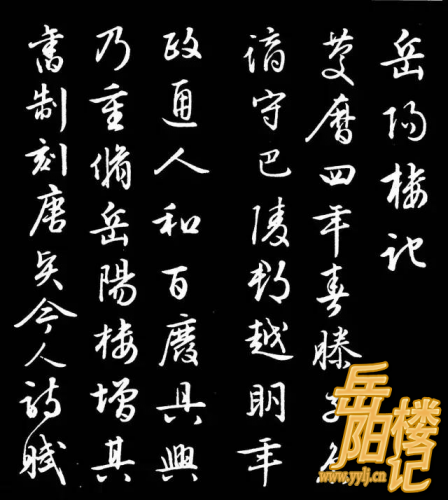

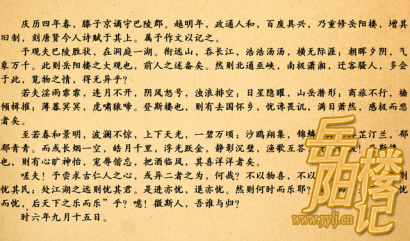

何瞻在《玉山丹池:中国传统游记文学》中将宋代置于游记的成熟时期。后人提起这一时期,非常轻松地记起范仲淹的《岳阳楼记》和欧阳修的《醉翁亭记》,整理中国游记文学的文集也以游记之名收录它们,不过何瞻和不少研究者一样都认为,范仲淹的诗篇里没有游览成分,他也并未参访岳阳楼,而欧阳修的这一名篇,除了一句“山行六七里“,也没有其他关于旅行的叙述。这些资料的选择大多基于特定著名作家在文学和历史上的声望,那些可以代表宋代旅行文学的作品却较少受到关注,或者较少以旅行文学之名为人们所熟知——不过何瞻本人关注的苏东坡及其《游沙湖》的名气显然也并不小。

下文节选自《玉山丹池:中国传统游记文学》宋代“游览叙述”部分,“游览叙述”在何瞻看来是宋代旅行文学中使用最广的书写形式。从中还可看到,宋代有一个不同之处是,旅行者已经流行经常结伴(朋友、家人或当地人)前去观光,极少单独旅行,用作者的话说是“社会性”的旅行,而这在之前的唐代还比较少见。

原文作者| [美] 何瞻

摘编|罗东

01

张岷与《游玉华山记》

“读上去很像考古田野报告”

让我们从一篇有关玉华山的游览叙述开始。玉华山,位于今陕西铜川县,距离西安市约250公里。山名取自唐太宗时期在此地修建的一处避暑宫殿。651年,玉华宫成为一处佛教寺院,在659年到664年间,它成为玄奘译经工程的基地。到11世纪,尚存在玉华宫旧址上的建筑遗存和文化遗迹开始吸引游客。

其中最早的参观者是一位名叫张岷(11世纪)的北宋官员。1066年夏天,张岷与他的两个兄弟和几位朋友一起来到这个地方。他对这次旅行的描述就是《游玉华山记》:

向上滑动浏览全文

由宜君县西南行四十里,有山夹道而来者,玉华也。其南曰“野火谷”,有石常然,望之如爨烟,而莫知其所自也。野火之西曰“凤皇谷”。则唐置宫之故地也。盖其初有九殿五门,而可记其名与处者六。其正殿为“玉华”,其上为“排云”,又其上为“庆云”。其正门为“南风”,南风之东为太子之居。其殿曰“耀和”,门曰“嘉礼”。知其名而失其处者一,曰“金飚门”也。今其尺垣只瓦无有存者。过而览之,但见野田荒草而榛荆也。其西曰“珊瑚谷”,盖尝有别殿在焉。珊瑚之北曰“兰芝谷”,昔太宗诏沙门玄奘者,译经于此,其始曰“肃成殿”。后废而为寺。云中有石岩,崭然天成。下有凿室,可容数十人。有泉悬焉,势若飞雨。有松十八,环其侧皆生石上,高可十寻,端如植笔。其西且南,有崖曰“驻銮”。其始入也,双壁屹然,如削石而成。既至其处,若视瓮侧,有泉飞而下,如悬布,如喷珠,其名曰“水簾”。稍北有崖,与泉亦若是而差小焉。治平三年(1066)夏五月丁巳,余与六人来游,乃相与坐石荫松,听泉而饮之。已而览故宫以徘徊,问遗事于田老。方嚣然不欲归。而与余六人者,或有官守,或以事牵,其势不可久留。饶宿而遂去,然而相视有不足之色。余谓之言曰:夫山林泉石之乐,奇伟之游,常在乎穷僻之处,而去人迹甚远。故必为野僧方士与夫幽潜之人所据而有也。然幽潜之人,知好之而力不足以营之。惟佛老之说可以动人,故其徒常独有力。而危亭广厦眺览之娱,莫不为其所先也。夫以有唐之盛,穷天下之富,建宫于此,随而废没。而杜甫乃其时人,过之且有悲伤之感,至或形于歌诗。独寺僧之徒,更相传而不息,迄于今而尚存。则虽天下之力,亦有屈于此欤?以太宗之贤,致治之美,宜其愈久而弥传也。今问诸遗老,无所称道。而彼玄奘者,特一浮屠耳。然说者至为荒怪,难知之语,以增大其事。岂人之情常乐于放僻而易忘于中正哉?又岂物之盛衰废兴,亦各有时,而此特其盛时也欤?斯可为之叹息也。若夫太宗之贤,天下之力,犹不能长有此也,则吾曹可以一寓目而足矣,又何必以不久留为恨哉?然荒屋穷谷之崎危,废宫颓址之萧条,虽累岁月,未尝有一二人游焉。而余与六人者同时而来,亦可谓之盛哉。

张岷游览玉华山的最初动机是与两个兄弟和四个朋友享受一天的观光之旅。虽然个中成员因官职或其他事务缠身,行程必须缩短,但张岷依旧总结道,能让大家聚在一起远足,实在是一件“盛”事。细心的读者也许会注意到,张岷从一段古迹描述开始,读上去很像考古田野报告。他关注的,首先是提供一个准确详细的行程,记录此地唐代宫殿和寺院的物质遗存(这样一来,读者就能了解此地的建筑历史和杜甫伤怀玉华宫消亡的著名诗歌)。毫不意外的是,一些现代学者在研究唐太宗避暑宫殿建筑时,使用了张岷的文本。

紧随他的“田野报告”,作者介绍了这次游览的日期和行程变短的原因。对旅伴脸上“不足之色”的反应促使张岷表达自己的作者回应,这种回应关注在此地观察到的古代遗迹和相关历史人物,如太宗、玄宗和杜甫。在这段叙述的结尾作者列出了六个同行者的名字。

宋代李唐(1066-1150),《万壑松风图》。

在北宋,与朋友一起“访古”的观光旅行是一种常见的休闲活动。两个著名的例子是苏轼在游览赤壁时写下的两篇赋。张岷告诉读者,虽然唐代已经过去很多年,但这个地方“未尝有一二人游焉”。因此,作者和他的旅伴完全不知道他们能在这片古老宫殿、寺院的基址上发现什么。

通常来说,古代的遗迹代表着过去的伟大成就、壮举或历史人物,而今却变成“野田荒草而榛荆”;当中国作家描写古代遗迹时,他们会用语言和图像呈现昔日辉煌与今日废墟的对比,进而哀悼时间不可逆转的流逝。比如,我们来看杜甫玉华宫诗的开头:“溪回松风长,苍鼠窜古瓦。”这句诗是体现中国诗歌怀古主题的一个例子,其中,诗人参访一处古代文化遗迹,沉思于此地显现的历史时间的流逝,哀悼它的消亡,有时甚至也感叹个人时间的流逝(杜甫在诗中完成了所有这些事情)。

但是,张岷用读者意料之外的方式回应了他所观察到的景象:与其感慨人生短暂和雄伟建筑的消亡,他更关心历史记忆;具体来说,是太宗那些值得赞扬的成就,还有张岷声称的,没能传给后世的可靠的知识。

张岷的主要论点以类似演讲的形式呈现给他的旅伴和读者,他的论点是这样展开的:有些像玉华山这样,景色优美又有历史意义的区域,位于遥远偏僻的地方。佛教、道教的信徒可以对此经“营”,因为传统上,这些人会居住在偏远地区,以避免人口密集地区的拥挤和“污染”。张岷提出,我们之所以知道这一点,是因为信徒们成功地把宗教传统一代又一代地传递下去。但在世俗世界却不是这样的。以唐太宗为例,张岷感叹没有人真正了解这位帝王的成就,甚至那些“遗老”对此也一无所知。

02

晁补之与《新城游北山记》

最早一批直言“追”“忆”往事的游记

不常被收录的另一个北宋游览叙述的优秀案例是晁补之(1053-1110)的《新城游北山记》。这篇文章作于熙宁(1068-1078)年间,当时晁补之的父亲晁端友(1053年进士)正任杭州地区的新城县令:

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。初犹骑行石齿间。旁皆大松,曲者如盖,直者如幢,立者如人,卧者如虬。松下草间有泉,沮洳伏见,堕石井,锵然而鸣。松间藤数十尺,蜿蜒如大蚖。其上有鸟,黑如鸲鹆,赤冠长喙,俯而啄,磔然有声。稍西,一峰高绝,有蹊介然,仅可步。系马石觜,相扶携而上,篁篠仰不见日。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,目咢而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯,如蜗鼠缭绕乃得出,门牖相值。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且莫,皆宿。于时九月,天高露清,山空月明,仰视星斗皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿相磨戛,声切切不已。竹间梅棕,森然如鬼魅离立突鬓之状。二三子又相顾魄动而不得寐。迟明,皆去。既还家数日,犹恍惚若有遇,因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

贝远辰和叶幼明在评论《新城游北山记》时提到,“文章语言简练,风格峻峭,明显地反映出受到柳宗元山水游记的深刻影响。”虽然他们没有准确说明这个影响是如何表现的,但我们可以在几个层面轻易地注意到这种影响。首先,与他的唐代前辈一样,晁补之记述了穿过山水、走向目的地北山山顶的“移动”。

然而,与旅途本身相比,晁补之的游记更强调在目的地和途中观察到的自然环境(柳宗元的《永州八记》也一样)。作者使用“古文”生动地描写了这些环境特征,语言虽然简洁,但由于承载了动作动词,所以创造出词语图像来描述晁补之和同伴观察到的景象。请注意晁补之是如何像柳宗元一样,慷慨地用明喻辅助对山水的描述的(“旁皆大松,曲者如盖,直者如幢,立者如人,卧者如虬”)。最后,我们看到,晁补之以一种与唐代文人完全不同的方法结束了他的叙述(“迟明,皆去”)。这种出人意料的回应体现了北宋时期出现的游记发展的新方向。

与元结、柳宗元不同,晁补之没有借山水传达个人内心冲突或抒发情感。苏轼和基本上后来所有的宋代游记作家都追随了这种新方向。它标志着游记体裁历史的一个主要转折点,在该体裁自11世纪开始的成熟过程中起到关键作用。

在晁补之的叙述中,他关注的是和朋友观察并享受的山水细节,还有到达目的地之后,他们如何回应意外事件。在许多宋代游记中,作者的回应通常是对沿途风光的赞美和与朋友共同出游的愉悦。晁补之的文章中有大量对北山优美景色的赞赏,但当作者和朋友突然在山顶经历夜风四起的情况,叙述中的轻松语调便突然消失了。恐惧让他们将窗外悬挂的树枝想象成“鬼魅离立突鬓”。毫不意外,晁补之说道:“二三子又相顾魄动而不得寐。”

宋代范宽(约960-1030),《溪山行旅图》。

晁补之的文章还介绍了一个游记中新出现的修辞手法:直接以回忆的形式书写旅行叙述。古代中国绝大多数游记都是在旅行结束后写成的(否则人们又如何在一个真实旅行发生之前对其进行写作呢?)。但晁补之和一些同时代文人,包括苏轼,是最早一批直言“追”“忆”往事的游记作者,他们这样做是为了强调从这个事件得来的经验。晁补之的追忆突出了他在山上经历的深度恐惧。《新城游北山记》的结尾肯定会让读者吃惊,更早以前,没有哪篇原本记载愉悦旅行的游记会以作者讲述一段可怕的经历收场。在晁补之的例子里,事情发生几天之后,他还在不断地回想这段远足。《新城游北山记》结尾处呈现的作者回应强调了这场旅行在心理和情感层面对旅行者的影响。再一次,这种组织游记写作的方法与元结、柳宗元的模仿者不同,他们更喜欢把个人感受和情感投射到山水之上。

最后,我们应该认可,尤其在这篇文章的最后,晁补之技巧性地使用了许多与声音有关的意象。我指的是风中“铎铃”的响声和竹丛“切切不已”的“摩曳”之声。像这样的声音意象在两个层面发挥了功能。第一,它证明,在一个陌生环境下意料之外的声音会引发恐惧(“二三子相顾而惊,不知身之在何境也”)。第二,它帮助读者更好地想象一次休闲观光之旅如何突然被声音(还有寺庙窗外的“鬼魅”幻影)转化成一场噩梦,这个噩梦由一系列精心设计的意象构筑,实际上,它在听觉和视觉层面“攻击”了作者。

03

苏轼与《游沙湖》

拒绝讨论时间流逝或人生短暂

第三个宋代游览叙述的例子来自苏轼。苏轼不仅是一位重要的宋代文人,还是一位自成一派的游记作家。如果苏轼不是中国最早的,那他也一定是最早在数年间持续进行游记创作的作家之一。苏轼有多篇游览叙述成为游记原型,影响了游记文学在宋代的成熟。但依据各种文集编者和评论者的观察与评价,苏轼作为重要游记作家的声望主要基于一篇文章:《石钟山记》。

这篇文章完成于1084年,当时苏轼正陪伴儿子苏迈(1059-1119)前去赴任。在这篇游记里,苏轼注意到一个让他充满疑惑的说法:石钟山脚下湖水击石的巨响被郦道元和唐代的李渤(活跃于9世纪初)认为像“石钟”发出的声音。当苏轼和苏迈到达石钟山(今江西省鄱阳湖东畔)附近,他决定亲自调查这里的情况。这篇游记常被认为是杰出的文学作品,同时也是一个极佳案例,体现出宋代游记的调查式特质,即作者试图通过搜集实证,摒除关于一地地名的文学的、历史的误解。

从这个角度看,苏轼的作品的确值得关注,它在中国文学史上的“杰作”地位十分明显。但是,它却不能代表一般意义上的宋代游记,也没有反映出苏轼在记叙游览活动时偏好的写作风格。除了《石钟山记》,苏轼再也没有写过任何一篇调查式游记,但他的确写了很多游览叙述。在这些文本中,我们看到一些例子,可以用作寻找宋代游览叙述原型的起始点。

宋代马远(1140-1225),《寒江独钓图》。

现存的苏轼文集一般包括17篇或18篇游记作品,其中大部分都是游览叙述。看上去,苏轼更喜欢创作轻松的非正式叙述,用来纪念这些游览。一个很好的例子是《游沙湖》。沙湖是黄州(今湖北省黄冈市)城外的一处景点:

黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。予买田其间,因往相田得疾。闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人。以纸画字,书不数字,辄深了人意。余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”

疾愈,与之同游清泉寺。寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。余作歌云:

山下兰芽短浸溪,

松间沙路净无泥。

萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

是日剧饮而归。

我们应该注意,《游沙湖》篇尾的诗歌是作者回应,在此,苏轼拒绝讨论任何关于时间流逝或人生短暂的议题(“休将白发唱黄鸡”)。但几乎可以确定,这样的劝慰间接指涉哀悼人生短暂伤悲的王羲之的《兰亭集诗序》。可苏轼完全没有这种情感,相对地,他以一个简短的报告收尾:“是日剧饮而归。”1080年代早期,当苏轼在黄州写成沙湖游记时,正身处政治流放,这样的结尾深深地打动了读者。准确来说,这种表达与朋友同游之乐的主题,成为宋代游览叙述的典型品质。

纪录片《苏东坡》(2017)剧照。

张岷、晁补之和苏轼的三篇文章不仅是北宋游览散文的代表作品,还显示了当时游记发展的新方向。

在10、11世纪,大部分旅行叙述的写作目的是记录那些“社会性”的旅行,尤其是与家人、朋友和熟人一起出游的机会。在唐代散文中,这种实践的例子——即与朋友一同前往景点的愉悦远足——仅少量存在,李白《泛沔州郎官湖诗序》和部分柳宗元永州游记都是孤例,社交导向的游记在唐代并不普遍。另外,元结、柳宗元创作的一类游记将个人情感和仕途坎坷融入山水,这种作品也没有被唐以后任何散文游记作家模仿。

现在,关于旅行叙述,既新颖又最重要的是,北宋作家以多种多样的方式对山水和古迹进行回应。迫切想要保存对一位重要历史人物的记忆和与他相关的知识,刺激了张岷回应在玉华山见到的景象。另一方面,晁补之的文章讲述了一段与朋友共同体验的旅行,刚开始十分愉悦,但最后却变成了难忘的可怕经历。最后,在流放黄州期间,苏轼的沙湖旅行以一首赞扬“青春不朽”的诗歌结尾;在此,作者还感慨,与新朋友一道游览寺庙实在是一件乐事。