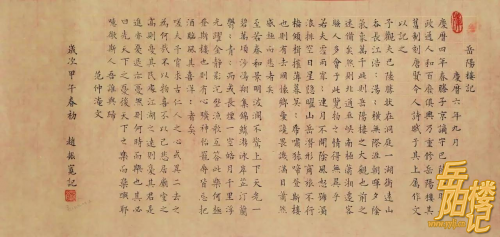

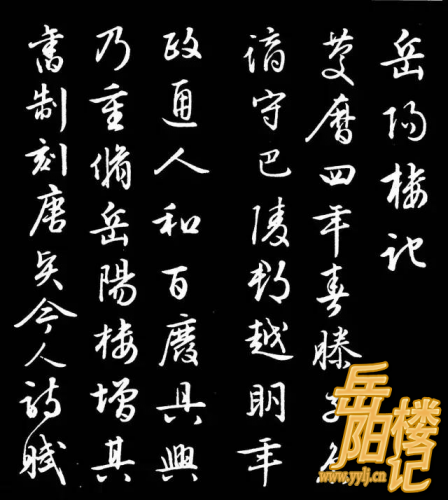

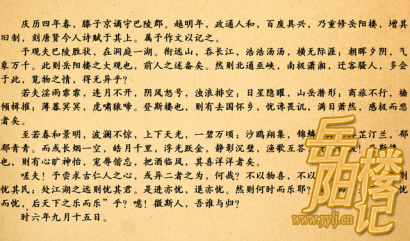

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。

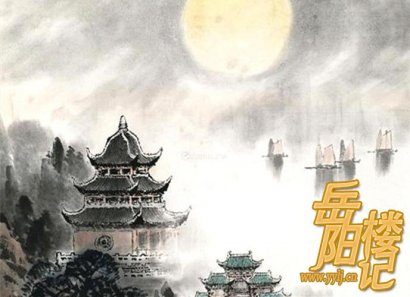

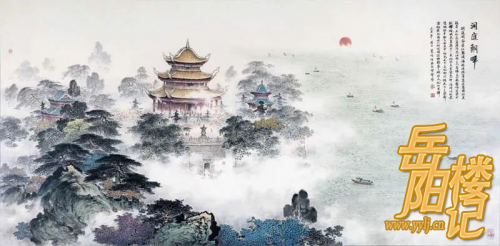

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

时六年九月十五日。

所谓“立德”“立功”“立言”三不朽,如果说范仲淹的“立德”是创办义庄,“立功”是疏浚五河的话,那么其最为后人所知的“立言”,大概就是《岳阳楼记》了。

这篇文章,文辞优美,意境高迈,读之朗朗上口,铿锵有力,思之清澈明快,雄浑壮丽。但有些读者虽然理解了其政治意义和人生意义,却总觉得其语气慨当以慷之下,衔接总嫌突兀,“先忧后乐”之说提出得有点生硬。

而事实究竟如何呢?我们要先了解一下本文隐藏的伦理含义。

滕子京

《岳阳楼记》开宗明义:“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。”

本文写于庆历六年(1046)深秋,范仲淹已经五十八岁。他中年时作文,喜欢用古语,比如将“知州”写为“太守”,引起过另一位大散文家尹洙的批评。而现在依旧积习未改,将滕子京知岳州事称作“滕子京谪守巴陵郡”。

滕子京,名宗谅,和范仲淹年纪相仿,在后者经略西北边务的时候,作为地方知州在后勤和行政上配合良好。

但滕子京精明能干却不拘小节,常常为达到某一目的而不循常规,不顾制度。比如他驻守庆州的时候,为了同当地豪绅大族搞好关系以合纵连横对付西夏,动用大量金钱请客送礼,大大超过预算,被监察御史弹劾擅用公款。

此事经欧阳修、范仲淹营救,虽然没有降罪,但还是贬谪到了岳州。

所以在《岳阳楼记》中,范仲淹认为“滕子京谪守巴陵郡”而“政通人和,百废具兴”,这倒不仅仅是人情上的客套,依旧是一种政治上的鸣冤。

范仲淹在当时官场起起落落,虽然三次被贬时人誉为“三光”,即三次光荣的事,但在政敌看来,终究是有可指摘之处,那就是“朋党”。

就事实来看,范仲淹并不恋栈贪位,也不结党营私,但他对于挚友故交的大力回护,确实启人疑窦。但我们必须知道的是,如此呵护只是明面上的鼓励,而私下则刚直不阿的批评,即使对于最好的朋友,范仲淹仍不吝驳人情面。

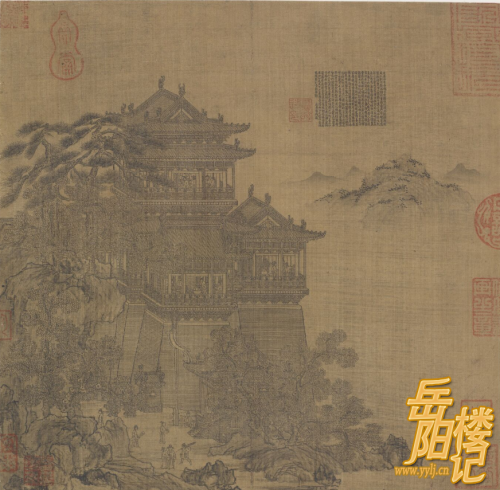

岳阳楼

滕子京到岳州后,一旦熟悉地情,就准备重修岳阳楼。当然,他已经吸取了“擅用公款”的教训,又不忍扰民,因此为筹资想出了一条颇为奇特的实用之策。他下令让老百姓捐献出死账呆账的借条,让官府代为催讨。

官府出面要账总是事半功倍,不久就筹得巨款,滕子京特设钱库一座,钥匙由自己掌握而不设司库账目,随时取用。一座岳阳楼竣工,还剩下大宗余款被他落入私囊。

以今天来看,滕子京在新的任所又是非法集资、私设小金库、贪污公款。只是由于当时法律对此没有规定,因此朝廷无可奈何。

如此大张旗鼓地宣扬岳阳楼,待同僚来祝贺,他又说,有什么可祝贺的?我只想凭栏大哭数次。然后又解释道:“悯己伤志,固君子所不免。”看来他一直在为西北被弹劾之事自怨自艾。

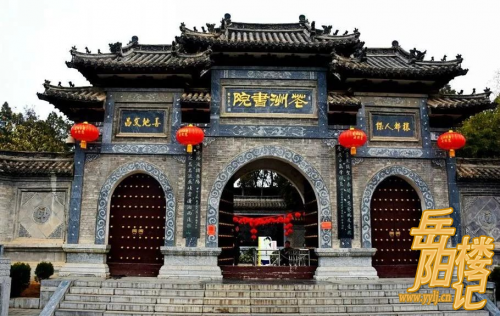

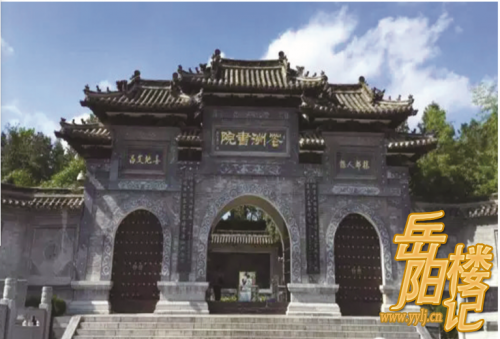

而滕子京此人又沽名钓誉,以他人称颂而沾沾自喜。他在岳州重修岳阳楼、举办府学,并计划于洞庭湖修建堰虹堤。以此为政绩,他央求当世三大文豪范仲淹、尹洙、欧阳修为这三桩成绩写“记”,其好名如此。

范仲淹、尹洙、欧阳修都是他好友,也都是所谓“朋党”中人,得到他央求当然只能勉为其难鼓吹张目。

其实,府学成绩如何,尚不可知;堰虹堤只有计划而根本没有修建,图纸上的筹划,已经被欧阳修夸奖为“夫以百步之堤,御天下至险不测之虞,惠其民而及于荆、潭、黔、蜀,凡往来湖中,无远迩之人皆蒙其利焉”,确实引起时人非议。

范仲淹在朝政上,是出了名的“宁鸣而死,不默而生”,且人格高洁,性格刚毅。但是他又是著名的仁人君子,对于亲朋友僚一向呵护备至,如其任苏州知州就为大哥范仲温求官。对好友滕子京的优点缺点,范氏了如指掌。

而这位雄才大略又不拘小节的老友,如今既汲汲于名利又在心理上张皇若失,范仲淹一定要写一篇文章认可他、指导他、激励他。

忧乐图

以今人眼光来看《岳阳楼记》,耳熟能详之下,已经没什么新意,即使如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句千古名言,也因放之四海而皆准,却显得有点大而无当。

但是结合上述历史事实,再参考范仲淹对于滕子京的友情和理解,在此伦理价值之下重读这篇仅仅三百六十字的著作,会有不断的新意领会。

全篇其实就是范仲淹同滕子京的窃窃私语。“然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?”范氏指出,滕子京的基本情绪并非来自地域,而是自己“迁客骚人”的身份。

至于“去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然”还是“心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风”,这并不重要,只是一朝过客的情绪化表现而已。

此忧非真忧,此乐非真乐。

也就是说,在范氏眼中,“不以物喜,不以己悲”,滕子京的好名好利或自伤身世,都不值一哂,既不值得表扬,也不值得批评。

如此,才引出“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”的著名论断。这句政治号召用在此地,其实是伦理告诫。这是互文句式的论断,劝告滕子京无论在朝廷要津还是贬谪之所,都要忧国忧民,自身的进退出处并不重要。

所以敛财求名没有意义,感怀自叹也没有意义,“是进亦忧,退亦忧”,士大夫既以天下为己任,心系国家,哪有为私利私心而忧乐的道理?

这是全篇的文眼,也是通过范仲淹对士大夫精神的理解,而对老友滕子京提出的最为严厉的批评。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎——这句话之气魄宏大,要放到当时的政治局面中方能理解。

庆历新政失败,范仲淹故人四散,贬谪各地,比如他自己在邓州,欧阳修在滁州。而士大夫理当先天下之忧,那么仕途中的顿挫之痛,也就无足轻重了。

范仲淹这条警句,在对滕子京的循循善诱和严厉批评之后,将人生格局又提高一层,进而站在历史文化的高度呼唤那些同样郁郁不得志的同僚,也比张载“富贵福泽,将厚吾之生也;贫贱忧戚,庸玉汝于成也”的思想更加刚劲雄浑。

“存,吾顺事;没,吾宁也”,由伦理而政治,由政治而哲学,由哲学而吞吐宇宙的浩然之气,北宋百年士大夫价值观的发展,到范仲淹时代,可称为臻于圆满。