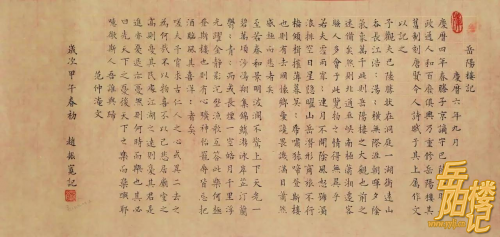

书房里二十架书橱中,有一架是加锁的,前天打开,发现了老友韩益的一个楷书册页,让我与岳阳楼再次偶遇。

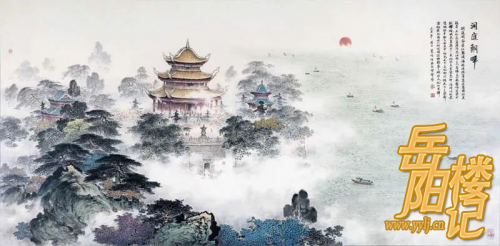

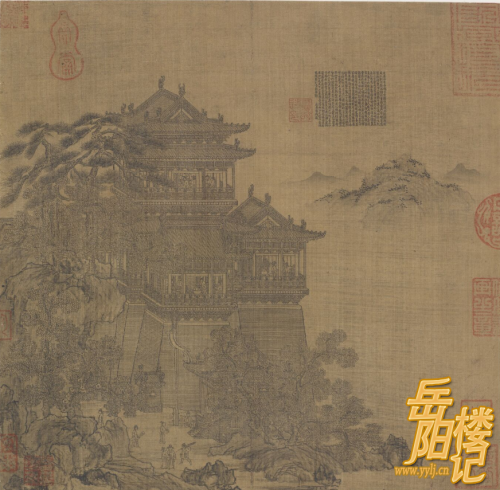

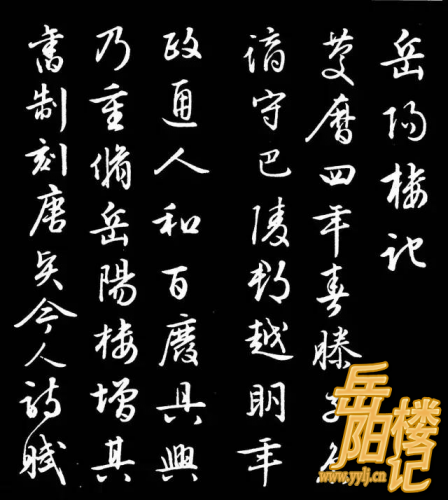

当然是范仲淹的岳阳楼,当然是韩益老兄淋漓着欧味的正大光明的楷书。次第展开,洞庭湖的波涛扑面而来,还有君山的石之嶙峋与树木的苍郁,都在一笔一画里生动着。

与韩益兄交往久矣,疏密自然,总以君子尊他。在书法家群里,他是有些特别的。细细想想,这个特别在于他不间断地读书,在于他不知满足的前行。听说“韩益书法艺术馆”快要开馆了,心上的祝福不能自已。画家,书法家,随波逐流者众,随声附和者众,真正摒弃名利而坚贞于热爱于艺术者稀,而不仅敢于摒弃还能够有知识分子的担当与责任感、历史感,能够独立思想不为时流与主导所裹挟者更是罕见。因此,也就对韩益兄有着更大的期待。

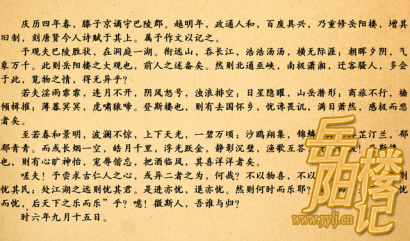

“不以物喜,不以己悲”,喜什悲什?“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,也就成了千年名句。另一次与岳阳楼的偶遇,是多年之前与曲阜师范大学中文系教授张元勋交流时。他是林昭的北大同学,一起被打成右派,一个被枪杀,一个几乎将牢底坐穿。张教授是教中国古代文学的,那天谈起他的母校北京大学当年的反右,竟滔滔不绝地背诵起《岳阳楼记》,忧愤地总结道:九百多年过去了,我们比范仲淹差得远,岂止是差,简直是反其道而行之,竟将先忧后乐的青年学生与教师一个个打成十恶不赦的右派。

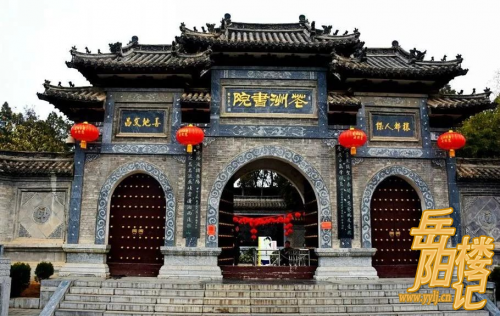

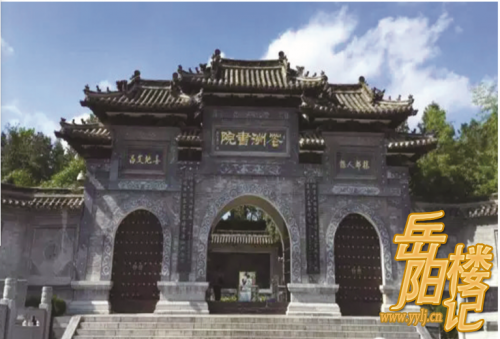

不得不说说那个滕子京,真是有头脑,竟然在自己人生低谷、谪守巴陵的时候,积极地做了好多事。做事者多,能够如他一样知道文字力量的却不多。他不仅请范仲淹写岳阳楼,还请欧阳修与另外一个官员写了他任上的水利工程与教育事业。没有范仲淹的《岳阳楼记》,谁还会记得滕子京?成都的都江堰与杜甫草堂,就是立功与立言的典型代表,一个惠济万众百世,一个切中时代与民众的苦难。

当然,再早地领略洞庭湖与岳阳楼,是在二十多年前,购得一部齐鲁书社出版的《古文观止》,题写书名的就是我们济宁的周峰教授,里面收有这篇《岳阳楼记》。那时,从文学的角度考量得多,悟出能够击中社会、历史或人性的要害、道出被一代代人传诵不已的真言的作品,虽是凤毛麟角,却也应当成为一个作家的目标。近日读孙犁,又看到他不大主张散文的哲理味太重,倡重“能以低音淡色引人入胜”。细琢磨,这个低与淡,不管是自然本色,还是繁盛后的“洗去铅华”,终要返朴归真。一个“真”字,最能检验作家与作品的成色。

不知范仲淹去没去过岳阳楼?我是想去洞庭湖,看看这座楼,再去湖中的君山上走走。

2016-11-9夜十一时二十分,顷接山大周峰兄短信,说起三十三年前题写《古文观止》书名事:“洒家题写得十分笨拙”。周峰兄的所谓“笨拙”,不也正如另一个“洒家”鲁智深的禅杖一般,朴真得很吗?

作者简介:

李木生,山东省散文学会副会长,中国孔子基金会讲师团成员。写过300万字的散文与300多首诗,所写散文百余篇次入选各种选本,曾获冰心散文奖,首届郭沫若散文随笔奖,首届泰山文艺奖等。