一引论

统编高中语文教材选择性必修中册第二单元共编有3课6篇作品,即鲁迅的《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》2篇为第1课,夏衍《包身工》为独立的第2课,孙犁《荷花淀》、赵树理《小二黑结婚》(节选)和王愿坚《党费》3篇作品组合成第3课。如果从文体角度看,鲁迅的2篇作品都是“以写人记事为主的纪念性散文”,《包身工》为报告文学,最后3篇作品都是小说。这样,虽然可以把6篇作品归入文学大类中,但从文学特性看,散文和小说的文学性没有引起过多少争议,倒恰恰是报告文学的“文学性”,特别是如何理解这种文体文学性的特殊含义,曾经引起过不少争议,甚至被认为是“长期得不到解决”的问题。[1]而在语文教材的《包身工》“学习提示”中,对报告文学的文体特性予以了提示和学习方面的要求:

这篇报告文学用文学的语言和手法报道社会生活中的典型事件,真实再现了包身工晨起与做工时的悲惨状况,字里行间饱含同情,阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的。[2]

该提示对文学性有如此明确的指向,相形之下,对新闻性则当成不言而喻的特性一笔带过。不过,在我看来,探讨新闻性的特点,尤其是讨论新闻性对文学性的制约条件,或者说,在“报告文学”这一偏正结构中,讨论“报告”对“文学”的特有限制、限定,可以成为理解该作品新闻性和文学性有机统一的切入点,下面就根据《包身工》文本,结合相关论述,具体讨论此问题。

二真实性与叙述的逻辑

《教师教学用书》的课文分析,对其所具有的新闻性先加以强调说:

新闻性是指报告文学所反映的人物事件,必须是现实生活中真实存在的、具有新闻报道价值的真人真事。这个特点蕴含在“报告”二字之中,它意味着报告文学不同于小说创作,即它必须真实准确,不能虚构。[3]

夏衍在《回忆与感想》一文中也说:

这是一篇“报告文学”,不是一篇小说,所以我写的时候力求真实,一点也没有虚构和夸张。她们的劳动强度,她们的劳动和生活条件,当时的工资制度,我都尽可能地作了实事求是的调查,因此,在今天的工人同志们看来似乎是不能相信的一切,在当时却是铁一般的事实。[4]

这样,其对文学性加以的第一层制约,就是从文学性包含的既可以虚构也可以非虚构的两大类中,剔除了虚构类。而这种非虚构类的表达,不但可理解为是材料的真实,有着夏衍所说的铁一样的事实,而且,在具体表达时,需要通过一种精确化的处理,把这种真实感传递出来。那么,《包身工》是如何做的呢?

其一,文中有许多量化的材料进入叙述过程。比如交代三井系的东洋纱厂在特殊优惠保护下,靠着廉价劳动力的滋养而膨胀,从光绪二十八年创办第一家厂时不到二万纱锭,到三十年后已经有了六个纱厂、五个织布厂、二十五万个纱锭,还有交代工人吸入体内尘埃的精确数据,交代包身工的工资,交代她们拥挤住处的具体面积,等等。这都是一目了然的事实。问题是,当这些量化的真实材料成为文学表达的一种制约因素时,并不是为了把文学性遮蔽、抹除,而是让文学性带着新的方式呈现。因为,常常是这些数据在叙述的动态中呈现,从而构建起文学性的那种戏剧冲突和张力。比如,因为包身工“芦柴棒”被老板压榨得骨瘦如柴脱了人形,有人实在看不下去,向老板提议放了她,接下来有这样一段对老板言语和神情的描写,以及作者随后的插入语:

“放她?行!还我二十块钱,两年间的伙食、房钱。”他随便地说,回转头来瞪了她一眼。

“不还我,可别做梦!宁愿赔棺材,要她做到死!”

芦柴棒现在的工钱是每天三角八分,拿去年的工钱三角二分做平均,做了两年,带工老板在她身上实际已经收入了二百三十块了![5]

这里,老板好像是振振有词的一番话,在作者插入语的工资量化计算中,根本无法成立,也在前后间形成了巨大反差,一种老板的主观计算与作者客观的、精准计算的戏剧性对比。但恰恰是作者的这种客观性插入语,不是场景中的人物直接和老板对话,也就让这种公正的客观性,产生了一种有理无处申的愤懑阅读效果。顺便一说的是,原文中,“回转头来瞪了她一眼”后加句号,在教材中改为“回转头来对她一瞪”再加冒号。这一改写,针对性、现场感会更强烈一些,也不能说有错。但细细品味,原文那么写,似乎又是合理的。因为老板始终是在跟另外一个人对话,而不是直接跟芦柴棒说话。只是在对话过程中,通过回头来瞪一眼芦柴棒,其实也是在警告在场的芦柴棒,彻底打消旁听后可能心存的侥幸。老板这种围绕着芦柴棒而反驳别人的提议,其实要比直接对芦柴棒说话更体现蛮狠力量。

其二,有关特定场景的描写,基本采用限知视角。但如何理解这里的限制视角,可能会存在理解上的误差。有学者认为,“夏衍采用有别于五四一代作家偏重于心理分析的文体风格,将人物的内在心理同外在躯壳剥离,撇开不分析任何人物的内在心理,而只是冷静地记录人物的言行举止,其他的言外之意则让读者自己去理解品味”[6]。这种分析看似有理,其实未必符合事实,特别是把略去心理描写作为作家有意追求的留白效果,让读者自己去领会,以显示其文学特征,更是没有点到问题的实质。实质是,这固然是一个文学性问题,但更是一个新闻的真实性问题。因为夏衍虽然起早摸黑,从4月到6月,进入工厂调查、观察包身工的状况,有两次还进到她们的居住区里,但就是没有办法和包身工交谈,了解她们内心的真实想法和感受。而帮助他一起调查的青年女工,一位青年团员叫杏弟的,也无法跟包身工有亲密的接触。夏衍在《回忆与感想》中写道:

由于她们受着三重四重的压迫,遭受过无数的磨难,所以这些小姑娘们是不敢轻易和人讲话的,不仅像我们这样的人,即使同厂做工的“外头工人”,要和她们讲话也是很困难的……在那种情况下,要真真听到她们心里想说的话,要了解她们心底的苦痛,是很不容易的。[7]

也就是说,因为作者包括协助他调查的女工没有和包身工说上话,无法了解她们内心的痛苦的具体感受,所以他只能采用一种非常节制的限知视角叙述,把描写停留在人物的外在表现上,这当然也包括作者对那些老板、打手描写的限知性。于是当描写在具体展开中,就有了一种特殊的曲折性,这种曲折性,其实也体现出对现实的更精准认识。比如当凶狠的打手折磨、驱赶着病中的芦柴棒去做工时,有这样一段描写:

“假病,老子给你医!”

一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的,可是打杂的很快就停止了。后来,据说,因为芦柴棒“露骨”地突出的腿骨,碰痛了他的足趾!打杂的恼了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:

“瞧!还不是假病!病了会好好地爬起来?一盆冷水就医好了。”

在写打手用脚踢了芦柴棒一脚后,意外地停止了。这时,作者加上插入语交代说,“后来,据说,因为芦柴棒‘露骨’地突出的腿骨,碰痛了他的足趾”。把前后描写连起来看,这是先果后因的“反自然”顺序写法了。为什么这里没有让事件发生的先后顺序和叙述的顺序保持一致?因为如果要先交代原因,写打手自己脚趾碰痛的感觉,就得采用全知视角了,而强调真实性的作者在这里是不便采用这一视角的,以免引起读者对叙述真实性的怀疑。所以他宁可让叙述顺序颠倒,并通过插入的说明“后来,据说”,把事后得知的信息补充进当时的情景中。可以说,作者在叙述时为了保持一种现场的真实感,对自己要求到了苛刻的地步。但恰恰是这种自我要求的苛刻,这种叙述因果的特意颠倒,让描写产生了悬念,增加了打动读者的力量,而在旁的老板娘把芦柴棒遭受的非人待遇当作喜剧来欣赏,又进一步加深了阅读的强烈反差。于是,恰恰是真实性对文学性的制约,才引发了一种特殊的文学意味,例如叙述的曲折、悬念效果的产生、不同人物心态的实际反差,等等。

三时效性与人事的反常

新闻性的另一要义是它的时效性。对此,《教师教学用书》也有一段说明:

报告文学的新闻性,也要求报告文学具有一定时效性,虽然不必如新闻通讯那样快速,但也应与社会热点、社会现象保持一定的时间关联性。

在这里,其所谓“与社会热点、社会现象保持一定的时间关联性”说得比较抽象,并且容易引起误解,还需要在对具体文本的阐释中,加以理解。

社会现象的时间关联性,就《包身工》来说,是跟一个特定的时代背景联系起来的。

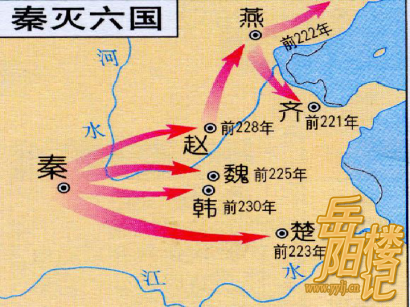

文章提到,1925年五卅惨案后,具有自由身的工人更具有凝聚力,成为反抗资本家特别是外国资本家的力量。资本家就急需通过使用廉价而没有团结力量的包身工,来替代普通工人(即文中所称的“外头工人”)。特别是,对包身工的管理,又有着相当便利的诸多方面。其一,她们事先跟带工老板签下近似卖身契的数年合同,这样,在合同期内,包身工失去了任何自主性,成了任由带工老板支配的工作机器。其二,包身工又往往是老板的乡邻,从乡下被带到陌生城市,带工老板将她们隔离在封闭的区域内,几乎没有与外界社会接触的可能,日常管理变得十分简单。其三,半殖民地的社会背景,常常使得包身工的不合理现象,能够寄生于外国资本家开设的工厂里,包身工所经受的非人待遇,似乎成了无人过问的法外之地。在夏衍写作《包身工》的1936年的晚些时候,他还写下了《“包身工”余话》。这篇文章提到,恰恰是在东洋纱厂,在包身工最集中的地方,对于存在的这种非人制度,“当局”却不敢碰一碰。用作者的话来说,“在那‘法律之外’的日商招牌之下,别说慢性的剥削,就是用凶器杀伤几个中国‘奴隶’,有治安之责的人照例是不敢闻问的!”[8]

不过,当《教师教学用书》说到“社会热点”时,可能会引起一种误解,即包身工现象已经是当时社会普遍关注的问题了,而事实恰恰相反。

《包身工》中,有一段议论是非常深刻的,即:

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!

如果说,20世纪的技术是关联到时代的,那么16世纪封建制度下才有的奴隶,又恰好是反时代的。正因为是反时代的,所以它就有了反常性,又正因为是反常性,所以在人们习惯了的现实的认知世界中是被误解的,或者视而不见的,更不用说带工老板对包身工采取的隔离措施了。这样,撰写《包身工》这样的报告文学,其新闻性不但意味着关联了时代,也关联了人们当下一种被常识遮蔽了的“秘密”世界,就像捷克报告文学作家基希的书名《秘密的中国》向人们暗示的那样,把人事在常识遮蔽下的反常揭示出来、暴露出来,就能引起人们的震惊效果。

也是在《“包身工”余话》中,作者提到,当他把包身工的情形告诉一位正直和刚毅的律师时,发生了下面的这段对话:

“真有这样的事吗?”

“岂止有,多着呢,上海就有几千几万!”

“我们一点也不知道。”他感叹地说,“假使她们的工作情形和生活状况和你所说的一样,那明白地是构成犯罪的!”

从这一意义上说,正是被社会忽视的、尚没有构成“热点”的那种时效性,才获得了具有报道的更大价值。因为新闻性除了有时间意义的“新”之外(时效性),也有接受心理意义的“新”,一种出人意料。也是从这一整体意义来考虑,《包身工》题材本身,就是对人们习惯了的接受心理的常态、常识的一种挑战。

这一反常态的整体意义的写作触角,也延伸到了具体的局部性的内容。

比如,芦柴棒形象之所以十分生动,给人留下深刻形象,是因为作者精准地描写了这一形象的反常态性。笔者前文举过例子,她在非人的生活中瘦到皮包骨头,使得折磨她、踢她的打手,居然会让对方突出的硬骨头伤到自己的脚趾,这是一种反常态,当然特别让那凶恶的打手大感意外、万分恼火。另外,笔者上文提到带工老板反驳别人要求他放走已经瘦得脱了人形的芦柴棒。在这描写前,还有一段这样的文字:

她的身体实在瘦得太可怕了,放工的时候,厂门口的“抄身婆”(检查女工身体的女人)也不愿意去接触她的身体:

“让她扎一两根油线绳吧!骷髅一样,摸着她的骨头会做噩梦!”

但是带工老板是不怕做噩梦的!

这里,一种对现实反常态现象的精准捕捉,比如芦柴棒身体的反常,连以抄身为职业的人都不愿意触碰芦柴棒的身体,跌宕起伏地烘托出了带工老板远离常人的那种狠毒。这样的笔触力量,既是扣紧时代的,也是超越时代的。

四余论

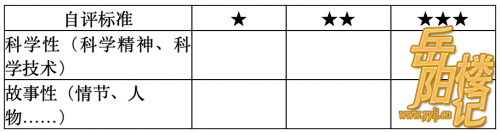

由于此次统编教材对作品的整合作了较大调整,更强调单元中作品的比较性阅读,所以《教师教学用书》也设计了相关的学习活动,比如有要求“比较叙事散文与报告文学的异同”,大致是:

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》属于写人记事为主的回忆性散文,《包身工》是报告文学。两者同为非虚构文学,但在真实性与文学性方面还是有差别的。完成下面的表格,进一步了解其异同。(学生自主增补比较点)

(1)写人记事的真实性比较

人物、事件、环境……

(2)作品的文学性比较

形象塑造、细节刻画、氛围营造……

这样的比较当然也可以,但我觉得,恰恰在设计的基本比较项,而不是具体的细目中,还是有待斟酌的。也就是说,除开列出的“真实性”“文学性”外,两种文体不同的议论方式,也是区别的重点。叙事散文和报告文学都有作者直接出来议论的方便,不像小说,往往要把自己的立场和态度隐藏在小说的背后,但报告文学中的直接议论更多的是一种政论,是作者站在公正和道义的立场,代表一种社会责任,来揭露问题,发出呼吁,改造社会。而记人叙事散文的议论,如鲁迅的两篇作品,即便也有社会责任在,但另有较多的个人感情色彩,有作者和笔下人物的私人化情意的流露。

笔者特别想提出的是,时下的单元组合,由于各作品之间无论内容和形式,都有较大跨度,组合得不好,会造成对具体作品理解的抽象或者架空,所以在教学中,教师也应该充分发挥阅读教学的主动性和创设性,对相关篇目不妨尝试新的组合。比如教学《包身工》时,可以把夏衍的另一篇紧密相关的《“包身工”余话》和基希报告文学集《秘密的中国》中的《纱厂童工》组合起来,这三篇题旨、手法等更贴近的组合,也许要比时下这种过于宏观的组合,对于文本的深入理解,是更便于落到实处的。2001年,笔者和同事薛毅合编《现代语文读本》时,在第3册的第10单元,就是以此方式来组合的,也曾得到部分一线教师的认同。时至今日,或许对阅读教学的单元组合,还有一点参考价值。[9]

参考文献:

[1]章罗生.“新五性”与报告文学之“文学”观念变革[J].江苏社会科学,2011(1):182.

[2]教育部:普通高中教科书语文:选择性必修中册[M].北京:人民教育出版社,2020:60.关于课文引文及课后“学习提示”均出于此版本,不一一注明.

[3]人民教育出版社,等.普通高中教科书教师教学用书语文:选择性必修中册[M].北京:人民教育出版社,2020:86.关于课文分析及相关活动设计均出于此版本,不一一注明.

[4]夏衍.包身工[M].北京:人民文学出版社,1978:36.

[5]夏衍.夏衍选集:下[M].北京:人民文学出版社,1980:799.

[6]郭志云.论《包身工》的报告文学特征[J].荆楚理工学院学报,2012(3):33.

[7]同[4]35-36.

[8]同[5]31.

[9]薛毅,詹丹.现代语文读本:第三册[M].上海:文汇出版社,2002:241.